Friday, November 28, 2008

Wednesday, November 19, 2008

चलो थोड़ा सा 'हुत्थली' हो जाएं

एक किताब पढ़ते-पढ़ते कल अचानक यूरेका मूमेंट से साक्षात्कार हुआ। ऐसा नहीं कि यह भावना नहीं थी, बिल्कुल थी पर इसके लिए शब्द नहीं था। 'आज के अतीत' (भीष्म साहनी) पढ़ते हुए निम्न पैरा पढ़ा-

पंजाबी भाषा में एक शब्द है 'हुत्थल'। हिन्दी में हुत्थल के लिए कौन सा शब्द है मैं नहीं जानता, शायद हुत्थल वाला मिज़ाज ही पंजाबियों का होता है। मतलब की सीधा एक रास्ते पर चलते चलते तुम्हें सहसा ही कुछ सूझ जाए और तुम रास्ता बदल लो। वह मानसिक स्थिति जो तुम्हें रास्ता बदलने के लिए उकसाती है, वह हुत्थल कहलाती है।

मैं गजब हुत्थली महसूस करता रहा हूँ। दरअसल महसूस तो करता था पर इस शब्द ने अहसास कराया कि जो महसूस करता था वह हुत्थल थी। घर पर बैठे बैठे अचानक करनाल के ढाबे पर परांठे खाने की हुत्थल से लेकर, चलती पढ़ाई और बेरोजगारी के बीच ही हुत्थली तरीके से शादी कर लेने तक कई हुत्थल हैं जो पूरी की हैं और हर बार अच्छा महसूस किया है। लेकिन उससे भी बड़ी कई हुत्थलें हो सकती हैं। मतलब हुत्थली ख्याल, हुत्थल तो वे तब कहलातीं जब उनके उठते ही उनपर अमल शुरू हो गया होता। जैसे किसी रोज अनूप शुक्ला की ही तरह साइकल लेकर निकल लेते हिन्दुस्तान भर से अनुभव बटोरने। या घर से निकलें नौकरी करने और इस्तीफा दे आएं, किसी रात फुटपाथ पर सोकर देखें (दिल्ली की एक संस्था 'जमघट' नियमित तौर पर ये अनुभव दिलाती है, बेघर लोगों की तकलीफ से दोचार करवाने के लिए), और भी न जाने कितनी हुत्थलें।

हुत्थली होने का एक मजा जमे जमाए लोगों की प्रतिक्रिया देखना भी होता है। मुझे याद है कि सरकारी नौकरी में था रास नहीं आ रही थी लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक दिन अचानक इस्तीफा दिया स्टाफरूम पहुँचा तो लोगों की प्रतिक्रिया बेहद मजेदार थी, कई के लिए ये उनके जीवन दर्शन पर ही चोट था। हालांकि ऐसा कोई इरादा नहीं था, बाद में अफसोस सा भी हुआ कि कोई दूसरी अस्थाई नौकरी ही खोज लेता पहले... लेकिन हुत्थल तो बस हुत्थल ठहरी। लेकिन हॉं इतना तय है कि हुत्थलें न हो तो जिंदगी बेहद नीरस व ऊब भरी हो।

चित्र - यहॉं से साभार

Monday, November 17, 2008

(मत) मुस्कराएं कि आप कैमरा पर हैं

गनीमत है कि हम भारतीय सार्वजनिक साईनबोर्डों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते वरना कम से कम दिल्ली के नागरिकों की मुँह की पसलियों का चटकना तो तय है, हर माल, सड़क, स्टेशन, मैट्रो, चौराहे, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, होटल-रेस्त्रां में एक कैमरा हम पर चोर नजर रख रहा होता है। अक्सर एक साइनबोर्ड भी लगा होता है कि मुस्कराएं, आप कैमरा पर हैं। मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ जब मैंने सुना कि शीला दीक्षितजी ने कहा है कि जल्द ही पूरी दिल्ली को वाई-फाई बनाया जा रहा है...बाद में पता चला कि इसका उद्देश्य सस्ता, सुदर टिकाऊ इंटरनेट प्रदान कराना उतना नहीं है जितना यह कि वाई फाई के बाद सर्वेलेंस कैमरे लगाना आसान हो जाएगा..जहॉं चाहो एक कैमरा टांक दो...बाकी तो वाईफाई नेटवर्क से डाटा पहुँच जाएगा जहॉं चाहिए।

अधिकांश आधुनिक समाज इन कैमरों को इस तर्क से सह लेते हैं कि सुरक्षा के लिए नेसेसरी-ईविल हैं, या ये भी कि इनसे अपराधी डरें हम क्यों। किंतु अनेक शोध बताते हैं कि एक सर्वेलेंस समाज स्वाभाविक समाज नहीं होता, जब हमें पता होता है कि हम पर निगाह रखी जा रही है तो हम अधिक तनाव में होते हैं तथा अपने व्यवहार को निगाह रखने वाले की अपेक्षा के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं जो अक्सर कृत्रिम होता है। मेरे कॉलेज के युवा छात्र अब चिल्लाकर, अट्टहास करते हुए गले मिलते नहीं दिखाई देते या बहुत कम दिखाई देते हैं...ये नहीं कि ये किसी कानून के खिलाफ है पर वे जानते हैं कि उन्हें देखा जा रहा हो सकता है...इसी प्रकार दिल्ली मैट्रो में दिल्लीवासियों के जिस व्यवहार की बहुत तारीफ होती है उसके पीछे भी कैमरों की अहम भूमिका है, किंतु आम शहरी हर जगह खुद को 'सिद्ध' करता हुआ घूमे तो कोई खुश होने की बात तो नहीं।

खैर चलूँ कालेज का समय हो रहा है, अगर गिनूं तो मैं घर से कॉलेज तक कम से कम 40 कैमरे मैट्रो के 8 कॉलेज के फिर 3-4 सड़क पर और वापसी में भी इतने ही कैमरे...जहन्नुम में जाएं सब, हम नहीं मुस्कराते भले ही हम कैमरे पर हों।

Sunday, November 16, 2008

भाषा का अपना शतरंजी गणित है

ये पोस्ट हमारी 'संडे यूँ ही' के रूप में पढ़ी जाए

खेल पसंद करते रहे हैं पर खुद को खिलाड़ी नहीं कह सकते। क्रिकेट- उक्रेट खेलने तो हर भारतीय बच्चे की मजबूरी ही मानिए पर उसके स्तर से आप बहुत हुआ तो लपूझन्ने के लफत्तू की ही याद करेंगे। बैडमिंटन, टेबल-टेनिस जैसे इंडोर खेल स्कूल में खेले पर हममें ऐसी किसी प्रतिभा के दर्शन कभी किसी को नहीं हुए जिसके कुचले जाने के नाम पर किसी व्यवस्था को कोसा जा सके। पतंग में चरखनी पकड़ना अपने लायक काम रहा है और कंचे खेलने में निशाना सधता नहीं इसलिए नक्का-पूर और कली-जोट जैसे मैथेमेटिकल खेल ही खेले हैं। बस रहा शतरंज.. यही एक मात्र ऐसा मान्यता प्राप्त खेल है जिसे हमने किसी मान्यताप्राप्त स्तर तक खेला हो। हालांकि समय व साथियों के अभाव में ये भी अब छूट रहा है...कंप्यूटर के साथ खेलने में वो मजा नहीं।

शतरंज मजेदार खेल है सिर्फ इसलिए नहीं कि ये शारीरिक ताकत और संसाधनों पर कम निर्भर है वरन इसलिए भी कि समाज, उम्र, लिंग के भेदों की जो ऐसी तैसी ये खेल करता है कम ही खेल ऐसा करने का दम भर सकते हैं। एक अन्य वजह इस खेल को पसंद करने की यह है कि खेल मूर्त राशियों पर निर्भर नहीं है पूरी तरह से अमूर्त है। मैं कक्षा में भाषा की प्रकृति सिखाने के लिए शतरंज के खेल की मिसाल ही देता रहा हूँ। कैसे लकड़ी का एक टुकड़ा एक मूल्य हासिल कर लेता है और उस मूल्य के हिसाब से व्यवहार करता है (अगर गोटी खो जाए तो किसी छोटे पत्थर या बोतल के ढक्कन को भी वही मूल्य दिया जा सकता है तब वह उस वजीर या हाथी जैसा व्यवहार करेगा) यानि व्यवस्था (जैसे कि भाषा) में अर्थ किसी शब्द विशेष का नहीं है वरन वह तो व्यवस्था प्रदत्त है, इस नहीं तो उस ध्वनि-गुच्छ को दिया जा सकता है (क्या फर्क पड़ता है, प्रेम की जगह लिख दो किताब)

खैर उम्मीद है आप कुछ काम की बात पाने की उम्मीद में नही पढ़ रहे हैं, इसे 'संडे यूँ ही' ही मानें। लीजिए हाल की वर्ल्ड चैंपियनशिप का वह मैच जिसमें वी. आनंद, व्लादिमीर क्रेमनिक से हारे थे, वैसे चैंपियनशिप आनंद ने जीती थी-

अधिकांश प्रेक्षकों का मानना था कि 26. Rab1 चाल में आनंद ने गलती की है। पूरा गेम आप इस लिंक पर देख सकते हैं।

Saturday, November 15, 2008

टिफिन में अचार बना समय

सही सही गणना करूं तो बात छब्बीस साल पुरानी होनी चाहिए क्योंकि याद पड़ता हे कि ये मेरे नए स्कूल का पहला साल था यानि छठे दर्जे में।

***

सर्दियों की आहट शुरू हो गई है। मेरे बच्चों की स्कूल यूनीफार्म बदल गई है, नेकर और स्कर्ट की जगह ट्राउजर्स, फुल स्लीव शर्ट उस पर टाई। पर नहीं बदला तो टिफिन। प्लास्टिक का ये डिब्बा जिसमें एल्यूमिनियम फाइल में लिपटा एक परांठा साथ में कोई सब्जी। जितना कष्ट मुझे बच्चे को बेपनाह भारी बस्ते लादे देखकर होता है उससे कम इस टिफिन को देखकर नहीं होता। नवम्बर-दिसम्बर की सर्दी में किस लायक बचेगा ये 'खाना' - तीन घंटे बाद। मैं बेहद ग्लानि महसूस करता हूँ क्यों ये संभव नहीं है कि स्कूल बच्चों के खाने गर्म करने की कोई व्यवस्था करे।

*****

बेटे के साथ उसकी स्कूल बस का इंतजार करते हुए मैंने उसे जैसे तैसे फुसलाकर ये पूछा कि यार सच बता कि ये रोज रोज खाना क्यों बचा लाते हो, 'फिनिश' क्यों नहीं करते। 'क्या करूं 'पा' आप लोग रोज रोज इतना 'मुश्किल' खाना भेजते हो अगर रोटी सब्जी जैसा खाना पूरा फिनिश करूं फिर तो सारी 'ब्रेक' खाने में ही खत्म हो जाएगी फिर स्किड (कॉरीडोर में दौड़ना और फिर जड़त्व के सहारे जूतों के बल फिसलना) कब खेलूंगा।

Friday, November 14, 2008

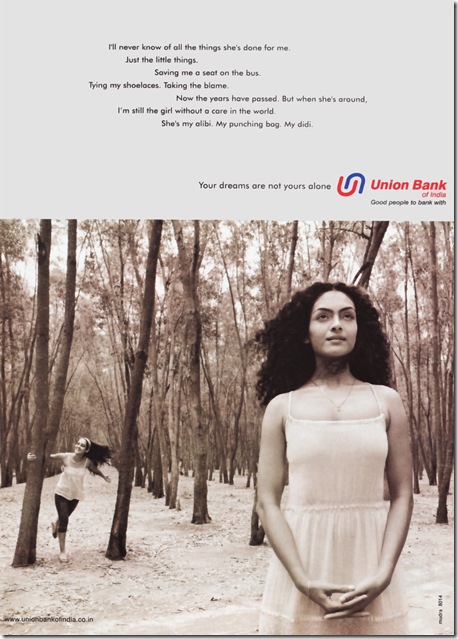

मेरा पंचिंग बैग, मेरी दीदी

कभी कभी विज्ञापन भी ताजगी से भर सकते हैं। मुद्रा विज्ञापन ऐजेंसी इन दिनों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक कैंपेन देख रही है। 'आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है'। इसी क्रम में 'दीदी' विज्ञापन भी देखने को मिला। बहुत बौद्धिकता झाड़नी हो तो हम इसे रिश्तों का बाजारीकरण वगैरह कहकर स्यापा कर सकते हैं पर मुझे यह विज्ञापन आकर्षक लगा। अक्सर बहनों के आपसी प्रेम पर रचनात्मक ध्यान कम जाता है, शायद इसलिए कि इस रिश्ते में आर्थिक, सामाजिक व अन्य दबाब अन्य रिश्तों की तुलना में इतने कम हैं कहानी में ट्विस्ट कम होता है और इसी वजह से ये रिश्ता इसकी गर्माहट और आनंद भी नजरअंदाज हो जाता है।

विज्ञापन हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में है। अखबार में हिंदी में देखा था पर उसे स्कैन करने पर बहुत साफ नहीं दिखा इसलिए हिन्दी की पंक्तियों को टाईप कर छवि अंग्रेजी विज्ञापन से दी जा रही है जो इंटरनेट से ही मिली है।

शायद मैं कभी न जान पाउं कि उसने क्या क्या किया मेरे लिए

जैसे कि वो छोटी छोटी चीजें

बस में मेरे लिए सीट रोकना

तस्मे बॉंधना, मेरी गलती अपने ऊपर लेना

कितने साल गुजर गए. फिर भी जब वो पास होती है

तो मैं बन जाती हूँ एक बच्ची दुनिया से बेखबर

वो है मेरी दोस्त. मेरा पंचिंग बैग. मेरी दीदी.

Thursday, November 13, 2008

काहे क़ाफ की परियों से एक मुलाकात

अरसे बाद आज ऐसा हुआ कि दिन भर में ही एक किताब खत्म की। और हॉं आज छुट्टी का दिन नहीं था यानि कॉलेज जाना पढ़ाना फिर घर आकर बच्चों की देखभाल, उन्हें पढ़ाना, खिलाना ताकि पत्नी कॉलेज जाकर पढ़ाकर आ सकें- ये सब भी किया फिर भी वह किताब जो सुबह आठ बजे मैट्रो की सवार के दौरान शुरू की थी, शाम सात बजे समाप्त हो गई है। ये एक उपलब्धि सा जान पड़ता है। ऐसा लग रहा है मानो एक लंबी यात्रा पूरी कर घर वापस पहुँचा हूँ। कल कॉलेज के पुस्तक मेले से कुछ किताब खरीदी थीं, इनमें से एक है असग़र वजाहत की - चलते तो अच्छा था। ये पुस्तक असगर की ईरान-आजरबाईजान की यात्रा के संस्मरण हैं।

कुल जमा 26 संसमरणात्मक लेख हैं जो 144 पेज की पुस्तक में कबूतरों के झ़ु़ड से छाए हैं जो तेहरान जाकर उतरते हैं और पूरे ईरान व आजरबाईजान में भटकते फिरते हैं अमरूद के बाग खोजते हुए। तेहरान के हिजाब से खिन्न ये लेखक 'कोहे क़ाफ' की परियों से दो चार होता है और ऐसी दुनिया का परिचय हमें देता है जिसकी ओर झांकने का कभी हिन्दी की दुनिया को मौका ही नहीं मिला है। मध्य एशिया पर राहुल के बाद किसी लेखक ने नहीं लिखा, राहुल का लिखा भी अब कम ही मिलता और पढ़ा जाता है।

यात्रा संस्मरण पढ़ना जहॉं आह्लाद से भरते हैं वही ये अब बेहद लाचारगी का एहसास भी देते हैं, दरअसल अब विश्वास जमता जा रहा है कि संचार के बेहद तेज होते साधनों के बावजूद दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद कभी नहीं देख पाउंगा। देश का ही कितनाहिस्सा अनदेखा है, दुनिया तो सारी ही पहुँच से बाहर प्रतीत होती है।

पुस्तक का विवरण : चलते तो अच्छा था, असगर वजाहत, राजकमल प्रकाशन 2008, पृष्ठ 144, कीमत- 75 रुपए।

Wednesday, November 12, 2008

जब भीष्म साहनीजी ने मुझे झाड़ पर चढ़ाया

आज कॉलेज में छोटा लेकिन भावुक सा कार्यक्रम था। यह था भीष्म साहनी पुस्तक मेले की शुरूआत। इस पुस्तक मेले के बहाने कॉलेज के नए-पुराने साथियों ने भीष्म साहनी को याद किया तथा कई ने अपने संस्मरण भी सुनाए। दरअसल हमारा कॉलेज जो दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता था और अब ज़ाकिर हुसैन कॉलेज है इससे भीष्मजी का गहरा नाता रहा है। अपने रिटायर होने तक भीष्मजी इसी कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनकी अधिकांश रचनाएं इसी कॉलेज के पुस्तकालय में लिखी गई हैं जिनमें तमस भी शामिल है। मैं खुद 1990-93 में इस कॉलेज का विद्यार्थी था किंतु भीष्मजी इससे पहले ही रिटायर हो चुके थे।

आज के कार्यक्रम को बौद्धिक के स्थान पर भावनात्मक रखने का सचेत निर्णय लिया गया था, इस अवसर पर प्रो. कल्पना साहनी जो रूसी भाषा की विदुषी हैं को इस नाते बुलाया गया

मैं इस बात पर चुपचाप मुस्करा उठा। मुझे याद आया कि किस प्रकार जब मैं कॉलेज का छात्र था तथा हिन्दी साहित्य सभा में भी कुछ कुछ था तो तय हुआ कि भीष्मजी को बुलाया जाए, उनका अपना कॉलेज रहा था वे बहुत खुशी खुशी आए। कार्यक्रम का संचालन मेरे जिम्मे था.. वाद विवाद वगैरह अपने काम रहे थे इसलिए मंच पर पहुँच ये शब्द और वो शब्द हमने गिराए, उसके बाद भीष्मजी का भाषण हुआ। कार्यक्रम समाप्त हुआ। हमें लगा हम छा गए हैं जबकि सच ये था कि तब तक तमस और एकाध कहानी के अलावा हमने भीष्मजी के बारे में कुछ खास पढ़ा न था। जब विदा करने गए तो बेहद नम्र और सौम्य सी मुस्कान में उन्होंने नाम लेकर कहा कि भई आपकी हिन्दी बहुत अच्छी है, सच कहूँ तो मुझसे भी अच्छी है। वाह वाह मैं तो जैसे सातवें आसमान पर था.. सुनो मेरी हिन्दी भीष्मजी से अच्छी है ... खुद उन्होंने कहा... वाह। झूठ नहीं कहूँगा कि मैं कई साल तक इस वाक्य को बेहद गंभीरता से लेता रहा। वो तो बाद में उनके बारे में जानकर पता चला कि उर्दू से पढ़ा ये व्यक्ति जिसने संस्कृत गुरूकुल से पढ़ी, अंग्रेजी का विद्वान अध्यापक, हिन्दी का इतना बड़ा लेखक, रूसी व कई और भाषाओं का ज्ञाता चुपचाप मुझ बालक के अकारण अपनी भाषा पर भारी शब्दों का बोझा लादने की हमारी प्रवृत्ति पर हल्के सा व्यंग्य मारकर हमें उल्लू बना गया था जिसे समझने में ही हमें कई साल लग गए। कोई शक नहीं कि मैं राधेश्याम दुबे जी से सहमत हूँ कि भीष्मजी के हाथों उल्लू बने शख्स को बहुत बाद में पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ।

Monday, November 10, 2008

ये मेरा भय यह तेरा भय

जब छपास में सनराइज ने तनख्वाह के देर से मिलने के भय की अभिव्यक्ति की तथा ज्ञानदत्तजी ने ऐसे भय की अनुपस्थिति पर संतोष जाहिर किया तो हम सहसा ही अपने भयों के विश्लेषण में जुट गए। हमें भी लगातार तनख्वाह के मिस हो जाने की भय सताता है जबकि मोटे होने, अकेले होने, बुढ़ापे से भय नहीं लगता। मजे की बात ये है कि अब तक जो नौकरी बजाई है उसके दौरान कम ही ऐसा हुआ है घर सिर्फ हमारी तनख्वाह पर निर्भर रहा हो। कुल मिलाकर ज्ञानदत्तजी जैसी सुरक्षा बनी रही है तब भी तनख्वाह न मिलने के भय से डरना हम अपनी ही जिम्मेदारी मानते रहे हैं।

दरअसल सबके भय एक से नहीं होते, सट्टेबाज के लिए सेंसेक्स का 5000 पर पहुँच जाना, भय की अति है हमारे लिए ये मात्र एक संख्या है जो 13882 से ज्यादा सुंदर प्रतीत होती है, कितना अच्छा हो सेंसेक्स हमेशा 5000 या नीचे रहे..फिगर कमजोर हो तो सेक्सी लगती है और बिना सेक्स के क्या सेंसेक्स।

भय के भी पदसोपान होते हैं। इनकी भी एक लैंगिक निर्मिति होती है। उदाहरण के लिए मेरी स्टीरियोटाईप समझ का कोना कहता है कि तनख्वाह का समय पर न मिलना एक ऐसा भय है जो अपनी प्रकृति में ठीक वैसे ही मर्दाना महसूस होता है जैसे कि चेहरे पर झुर्रियों का दिखने लगना एक जनाना सा भय है। इससे पहले कि कोई चोखेरबाली आपत्ति दर्ज करे हम कहे देते हैं कि आपत्ति के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, हम पहले ही कह चुके हैं कि भय की ये लैंगिक समझ स्टीरियोटाईप्ड है।

Saturday, November 08, 2008

अपने छात्रों के थूक से लिसड़े चेहरे के मेरे डर

एस ए आर जीलानी हमारे विश्वविद्यालय के ही अध्यापक हैं बल्कि वे दरअसल उसी कॉलेज में अरबी भाषा पढ़ाते हैं जिसमें मैं हिन्दी, केवल समय का अंतर है। मैं प्रात: काल की पारी के कॉलेज में हूँ जबकि जीलानी सांध्य कॉलेज में हैं। वरना कॉलेज की इमारत, इतिहास, संस्कृति एक ही हैं। स्टाफ कक्ष के जिन सोफों पर सुबह हम बैठते हैं शाम को आकर वे बैठते हैं। सेमिनार रूम, गलियारे सब एक ही तो हैं। विश्वविद्यालय परिसर के जिस संगोष्ठी कक्ष में डा. जीलानी के मुँह पर थूक दिया गया उनसे बदतमीजी की गई उसमें जाकर बोलना सुनना हमारा भी होता रहता है। गोया बात ये है कि कल से हमें लग रहा कि बस ये संयोग ही है कि जीलानी का मुँह था, हमारा भी हो सकता था।

जीलानी हमारे मित्र नहीं है, जब से उन पर जानलेवा हमला करवाया गया था तबसे सुरक्षा की सरकारी नौटंकी के चलते वे संयोग भी कम हो गए थे कि वे सामने पड़ जाएं तो दुआ-सलाम हो जाए पर इस सबके बावजूद हमें कतई नहीं लगता...कि वे हमसे अलग हैं। हम इस थूक की लिजलिजाहट अपने चेहरे पर कँपकँपाते हुए महसूस कर रहे हैं। कक्षा में कभी कोई विद्यार्थी (हमारे भी और जीलानी के भी..छात्र तो एकसे ही हैं न) हमसे असहमत होकर कभी अटपटा, या थोड़ा अधिक उत्साह या कक्षा की गरिमा से इधर उधर सा विचलित होता हुआ कह बैठता है तो हम हल्का सा चुप हो जाते हैं, ऑंख उसकी ओर गढ़ा सा कर देखते भर हैं..कभी नही हुआ कि उसे महसूस न हो जाए कि असहमति ठीक है पर वे इस तरह नहीं बोल सकते। बात को गरिमा से ही कहना होगा। पर अब कल क्या होगा...मुझे गोदान पढ़ाना है मुझे लगता है कि राय साहब व होरी एक ही तरह मरजाद के मिथक के शिकार भर हैं...लेकिन अगली पंक्ति के सौरभ को लगता है कि दोनों को एकसा नही माना जा सकता ..एक शोषक है दूसरा शोषित। पर आज मुझे डर लगता है मैंने अपनी बात कही..उसे पसंद नहीं आई तो अब वो कहीं..मुझ पर थूक तो नहीं देगा न। जीलानी साहब के मुँह पर तो थूक दिया न, सौरभ न सही कोई और विद्यार्थी था क्या फर्क पड़ता है।

जीलानी और हममें कोई बहस नहीं हुई पर मैं उनकी विचारधारा से सहमति नहीं रखता...अगर बहस होने की नौबत आती तो अपनी बात कहता, उनकी सुनता..शायद असहमत ही रहते पर...बात करते। अब उनसे बात नहीं कह सकता...मेरी बात दमदार लगी तो अपनी सौम्य सी मुस्कान के बाद कहेंगे कि अगर इस बात से मैं सहमत नहीं हुआ तो क्या आप भी मुझ पर थूकेंगे।

जिन्हें ये राष्ट्र की समस्या लगती है लगे...मेरे लिए नितांत निजी कष्ट है मुझसे मेरे ही कार्यस्थल पर आजाद होकर काम करने के, बच्चों को पढ़ाने का हक मुझसे इस लिजलिजे थूक ने छीन लिया है।